Spätestens seit der Verleihung des Friedensnobelpreises an den Dalai Lama werden Tibeter in ihrem Handeln fast automatisch mit Gewaltlosigkeit assoziiert. Gewaltlosigkeit ist jedoch keine statische Eigenschaft: Die tibetischen Proteste gegen ihre chinesischen Besatzer haben sich gewandelt und waren jeweils Antwort auf die entsprechende Repression.

VON UWE MEYA

Öffnung, Proteste und Verhängung des Kriegsrechts

Seit 1980 begann die chinesische Regierung mit einer vorsichtigen Öffnung Tibets und gab sogar „Fehler“ der Vergangenheit zu. Vier Untersuchungsdelegationen aus dem Exil durften Tibet besuchen. Statt jedoch Tibet als „von der Sklaverei befreit“ und „am Fortschritt und Wohlstand partizipierend“ zu erleben, kamen die Delegationen mit erschütternden Schilderungen von Leid und Unterdrückung der Tibeter zurück.

Nachdem S.H. der Dalai Lama am 21. September 1987 seinen 5-Punkte-Friedensplan vor dem Kongress in Washington, D.C., vorgestellt hatte, kam es wenige Tage später zu ersten Demonstrationen in Lhasa. Von Mönchen und Nonnen angeführt, schlossen sich Laien an. Über Gewalt von Demonstranten ist nichts bekannt; der Protest beschränkte sich auf Parolen, Aufforderungen an die Chinesen, Tibet zu verlassen, und Rufe nach der Rückkehr des Dalai Lama. Trotz anwesender Ausländer reagierten die Sicherheitskräfte dagegen mit blanker Gewalt. Am internationalen Tag der Menschenrechte 1988 wurden die Demonstrationen gegen die chinesische Herrschaft blutig niedergeschlagen, ohne Vorwarnung wurde auf Demonstranten geschossen. Mindestens 18 Menschen kamen ums Leben.

Noch schwerere Unruhen ereigneten sich 1989 kurz vor dem 30. Jahrestag des tibetischen Volksaufstandes. Wiederum eröffneten Sicherheitskräfte das Feuer, mindestens 75 Personen – nach anderen Berichten über 200 Personen – starben, unter ihnen auch Kinder. Am 8. März 1989 wurde schließlich das Kriegsrecht über Lhasa verhängt. Ausländische Beobachter, wie zum Beispiel ein Korrespondent des britischen „Guardian“, berichteten auch von tibetischen Angriffen auf chinesische Ladenbesitzer, in einem Fall hätten Demonstranten gar einen Leichnam durch die Straßen gezogen. [taz vom 8.3.1989]

Vielen von uns sind dramatische Fotos und Videos dieser Proteste noch in Erinnerung: Parolen skandierende, Fäuste ballende Mönche, durch Schläge und Schüsse verwundete Menschen, Sicherheitskräfte, die in Klöster eindrangen und auf fliehende Mönche einschlugen. Daraufhin gründeten sich im Ausland vielfältigste Unterstützungsgruppen.

„Wirtschaftliche Entwicklung“ soll Tibeter beschwichtigen

Die dramatischen Bilddokumente, die im Ausland die Runde machten, dürften die chinesische Führung bewogen haben, nicht nur mit Gewalt zu reagieren, sondern Tibet „zu entwickeln“, in der Hoffnung, dass damit auch die Proteste abflauten. So wurde der Plan nach „Entwicklung der westlichen Regionen“ ausgerufen.

Parallel dazu lud China zwischen 2002 und 2011 zwei Sondergesandte S. H. des Dalai Lama mehrfach ein, um Wege zur Lösung des Tibet-Konflikts zu finden. Der Eindruck blieb, dass China kein ernsthaftes Interesse an Verhandlungen gehabt hatte. Beide Sondergesandten traten angesichts dessen 2012 zurück.

Spätestens seit der Jahrtausendwende häufen sich Berichte, dass ausländische Konzerne, aber auch chinesische Firmen eingeladen wurden, die Bodenschätze auszubeuten: BP Amoco, PetroChina, Sino Mining International und andere sollten Erdöl, Erdgas, Gold und andere Metalle fördern. In Lhasa sollte ein „High-tech-Sektor“ entstehen, dem Teile der Altstadt geopfert wurden. Bereits ab 1999 waren große Staudammprojekte geplant und umgesetzt worden, was zu Zwangsumsiedlungen und zur Überflutung buddhistischer Bauten geführt hatte. Zeitgleich wurde in einem geheim gehaltenen 44-Millionen-Dollar-Projekt mit über 1.000 Experten Tibets geologische Beschaffenheit erkundet und Daten über reiche Kupfer- und Eisenerzvorkommen veröffentlicht.

Die 2006 eröffnete Eisenbahnlinie von Gormo (chin. Golmud) nach Lhasa steigerte den Zustrom chinesischer Siedler markant. Im Jahr 2001 projektiert, drängte sich der Verdacht auf, dass ihre Linienführung mit den entdeckten Bodenschätzen in Zusammenhang stand. Satellitenfotos von Google Earth zeigen, dass dann auch immer mehr von der Eisenbahnlinie abzweigende Straßen gebaut wurden. 2007 kamen nach Beobachtungen der tibetischen Regierung im Exil in Lhasa täglich rund 5.000 bis 6.000 Menschen an, meist Wanderarbeiter, aber nur 2.000 bis 3.000 verließen die Stadt. Gleichzeitig wurde der Bau des vierten Verkehrsflughafens in Ngari im Westen Tibets angekündigt.

Parallel dazu wurde der Tourismus gefördert, mit bizarren Auswüchsen: Der osttibetische Ort Gyalthang (chin. Zhongdian) zum Beispiel wurde 2001 in „Shangri-La“ umbenannt, um mehr Touristen anzulocken. Die hohen Eintrittsgelder für „Sehenswürdigkeiten“ flossen in die Kassen von Gesellschaften mit politischen Verbindungen, während Tibeter horrende Preise zahlen mussten, um in ihren eigenen Tempeln beten zu dürfen. Lokale Behörden überredeten tibetische Familien, die von der Yakzucht lebten, ihr Land abzutreten. Anwohner mussten mit Hilfe teurer Kredite die Fassaden ihrer Häuser erneuern und durften, während Touristen durch das Dorf schlenderten, nicht einmal mehr ihre Fenster öffnen oder Schweine halten.

Schon 2005 zeigte der auf Entwicklungsfragen spezialisierte Wirtschaftswissenschaftler Andrew Fischer in seinem Buch „State Growth and Social Exclusion in Tibet: Challenges of Recent Economic Growth“ (University of Hawaii Press), wie mit dem Wirtschaftsboom in Tibet Armut und Ausgrenzung der einheimischen Bevölkerung zunahmen. In dieser Zeit entwickelten sich neue Widerstandsformen.

Ungewöhnliche Widerstandsformen

Trotz Zensur entstanden seit etwa 2005 von jungen Tibetern betriebene Internetseiten und Diskussionsforen, auf denen zum Teil sehr explizit zum vereinten Handeln für den Erhalt der tibetischen Kultur aufgerufen oder die Verehrung für den Dalai Lama ausgedrückt wurde. Beiträge, die mit Pseudonymen wie „Windpferd“, „Nomadenhund“, „Wildes Yak“, „Schneeleopard“ oder „Auferstehung des Plateaus“ signiert waren, bekundeten den Willen zu einer eigenständigen Identität Tibets in seinen historischen Grenzen vor der chinesischen Invasion, ohne dabei moderne Bildung und Technologie abzulehnen.

An mehreren Orten folgten Tibeter 2006 einem Aufruf des Dalai Lama, keine wilden Tiere mehr zu töten, um mit den Pelzen ihre Festkleidung zu schmücken – unter Kadern und Wohlhabenden eine Modeerscheinung und Demonstration ihres Reichtums. Trotz der Verbote der Behörden versammelten sich Tibeter – in einem Fall allein geschätzte 10.000 – an mehreren Orten und vernichteten Tierfelle im Marktwert von umgerechnet circa 400 Millionen USD – klare Loyalitätsbekundungen gegenüber dem Dalai Lama. Als Gegenreaktion befahlen staatliche Fernsehsender ihren Mitarbeitern, in Fernsehsendungen Kleidung mit Tierfellen anzuziehen. Und im Juli 2007 wurden Tibeter unter Androhung von Geldstrafen gezwungen, beim Pferde-Festival in Jyekundo (chin. Yushu) Pelze zu tragen.

Wenn Nachrichten von Selbstverbrennungen nach außen dringen, werden sie von der chinesischen Staatsgewalt als „Brandunglück“ oder als unpolitisch dargestellt.

In der osttibetischen Präfektur Kardze blockierte 2007 eine Menschenkette vorübergehend die Hauptverkehrsstraße, ein Protest gegen die Verurteilung des Mönches Tenzin Delek Rinpoche. Dieser war unter zweifelhaften Umständen wegen eines angeblich geplanten Bombenanschlages zunächst zum Tode verurteilt worden, nach internationalen Protesten später jedoch zu lebenslänglicher Haft „begnadigt“. Er starb 2015 unter ungeklärten Umständen in der Haft.

Am 1. August 2010 kam es in der osttibetischen Stadt Lithang zu einem ungewöhnlichen Einzelprotest. Als anlässlich der populären Pferderennen ein Offizieller sprechen wollte, um an den 80. Jahrestag der Gründung der Chinesischen Volksbefreiungsarmee zu erinnern, betrat der 53-jährige Nomade Runggye Adak die Bühne, entriss ihm das Mikrofon und forderte unter Beifall der Zuschauer die Rückkehr des Dalai Lama. Diese Aktion büßte er mit mehreren Jahren Haft.

Die Zeit kurz vor der Eröffnung der Olympischen Sommerspiele in Beijing 2008 markiert eine neue Phase der chinesischen Unterwerfung Tibets, die in Gewalt mündete. Alles wieder unter den Augen der Weltöffentlichkeit. Der Aufstand in Lhasa am 10. März 2008, dem 48. Jahrestag des tibetischen Volksaufstandes, begann mit dem Marsch von etwa 300 Mönchen des Drepung-Klosters. Sie protestierten gegen die Verhaftung von Glaubensbrüdern, die im Vorjahr die Ehrung des Dalai Lama durch den US-Kongress gefeiert hatten. Wohl getrieben durch die täglich erfahrene massive wirtschaftliche Marginalisierung und den starken Zustrom chinesischer Siedler entlud sich massive Gewalt mit in Brand gesetzten Polizei- und Feuerwehrfahrzeugen sowie – meist chinesischen – Läden.

Die Unruhen griffen auch auf andere Regionen Tibets über. Gegensätzliche Angaben von Regierung und Betroffenen machen eine eindeutige Bilanz unmöglich. In jedem Fall kamen auf beiden Seiten zahlreiche Menschen um. In Lhasa und anderen Städten wurde von Sicherheitskräften auf Protestierende gefeuert. Als Mönche verkleidete chinesische Provokateure stachelten die Demonstranten – zeitweise bis zu 20.000 Personen – zur Gewalt an. Es gibt auch vertrauenswürdige Schilderungen von Gewalt an Chinesen durch Tibeter, die mit Steinen und Messern vor allem auf Ladenbesitzer und Sicherheitskräfte losgegangen waren, offenbar mit Todesopfern.

Ultimativer Protest: Selbstverbrennung

In Folge des niedergeschlagenen Aufstandes und angesichts der nach 2008 anhaltenden Restriktionen, Razzien und Verhaftungen erschüttern uns im Ausland die Selbstverbrennungen: Im Februar 2009 zündete sich der Mönch Tabey aus dem Kloster Kirti im Osten Tibet aus Protest gegen das Verbot einer religiösen Zeremonie an.

Bis April 2022 geschahen mehr als 160 Selbstverbrennungen. Sie häuften sich in den Jahren 2011 bis 2019 und meist in der Region Kirti, wenige dagegen in Lhasa oder der „Autonomen Region Tibet“ (TAR). Tibeter aus allen sozialen Schichten, Mönche sowie Nonnen und Laien, Männer und Frauen, darunter auch 26 Jugendliche im Alter von 18 Jahren oder jünger, wählten diesen drastischen Schritt. Während sie in Flammen standen, riefen sie Parolen für die Freiheit Tibets und die Rückkehr des Dalai Lama. Mindestens 127 Tibeter erlagen ihren Verletzungen, andere überlebten, mitunter wurde ihnen medizinische Hilfe verweigert.

Die Welle der Selbstverbrennungen überforderte die Sicherheitskräfte: In Kirti wussten die Behörden nichts Besseres zu tun, als die Polizei mit tragbaren Feuerlöschern auszustatten. Nach Selbstverbrennungen schalteten die Behörden das Internet und die Mobilfunkfunktion in der betroffenen Region ab. Angehörige von Verbrennungsopfern durften nicht darüber kommunizieren, Beileidsbekundungen an Hinterbliebene oder Totenrituale wurden untersagt. Wenn dennoch Nachrichten nach außen drangen, wurden die Fälle als „Brandunglück“ oder einfach als unpolitisch dargestellt: Selbstmord aus Verzweiflung wegen Schulden durch Spielsucht, Ehekonflikte oder Alkoholismus.

Nach über 60 Jahren Unterdrückung ist die Gewaltlosigkeit der Tibeter bemerkenswert und könnte Vorbild sein für die Welt.

Für uns mögen derart drastische Schritte unverständlich sein. Die Auslöschung des eigenen Lebens sehen manche Tibeter dagegen als ultimativen Schritt des Protestes, ohne dabei anderen Wesen zu schaden. Der Dalai Lama und die tibetische Administration im Exil raten Tibetern davon jedoch ab. Dieser Rat fällt differenziert und moderat aus: Selbstverbrennungen können nicht pauschal verdammt werden. Aber China schlachtet jedes Schweigen propagandistisch aus und beschuldigt den Dalai Lama, aus dem Exil sein Volk anzustacheln. Das Theaterstück „Pah-Lak“, das dieses Frühjahr im deutschsprachigen Raum gezeigt wird, bietet Gelegenheit zu einer gründlichen Auseinandersetzung mit diesem Thema.

Unterdrückung von Religion, Kultur und Tibetisch

Seit 2008 und verstärkt seit dem Antritt von Präsident Xi Jinping 2013 wird Tibet in allen Regionen – nicht nur der sogenannten „Autonomen Region“ (TAR) – einem lückenlosen, subtilen Überwachungssystem unterworfen, verbunden mit eingerichtet, mit starker Verdichtung von Polizeistationen wie zum Beispiel in der Altstadt von Lhasa. Auf unterster Ebene wurde ein Programm der „doppelten Vernetzung“ implementiert: Parteikader nehmen sich einzelne „arme“ Familien vor, um ihnen die „korrekte Haltung“ beizubringen und sie anzuleiten, „reich“ zu werden.

Unter dem Vorwand der Armutsbekämpfung und des Umweltschutzes verfolgte ein 2006 begonnenes Regierungsprogramm das Sesshaft-Machen der Nomaden. Laut staatlichem Tibet-TV gelang dies 2014 in der Region TAR, in Qinghai sollten bis 2019 ca. 90 Prozent sesshaft sein. Betroffene wurden meist gezwungen, ihr Land und Vieh abzugeben, und in normierte Wohnsiedlungen fernab jeglicher Infrastruktur umgesiedelt. Viehherden wurden kollektiviert, Weideland eingezäunt. Oftmals mussten Nomaden Vieh schlachten, um vom Verkauf ihre Häuser zu finanzieren. Versprochene Kompensationen blieben aus, Umschulungsprogramme wurden nicht implementiert. Die Folgen: Entwurzelung, Armut, Perspektivlosigkeit und Alkoholismus. Qinghai Online News kommentierte dazu: „Die lokalen Nomaden freuen sich nun über ein neues, modernes Leben in blitzsauberen neu gebauten Häusern.“ Die eigentlichen Ziele, soziale Kontrolle und ungestörte Ausbeutung der Bodenschätze, wurden verschwiegen.

In den buddhistischen Akademien Larung Gar und Yachen Gar wurden in zwei Wellen von 2001 und 2017 tausende Mönche und Nonnen weggewiesen und ihre Unterkünfte zerstört. Vor allem die Nonnen mussten in Lagern entwürdigende „Umerziehungen“ über sich ergehen lassen. In Klöstern wurden seit 2014 von Staat und Partei kontrollierte „Management-Teams“ eingesetzt. Viele, vor allem größere Klöster wurden mit Videoüberwachung ausgestattet. Anfang 2016 implementierte die chinesische Regierung eine Online-Datenbank. Nur wer in diesem etwa 900 Inkarnierte umfassenden Verzeichnis aufgeführt und mit einer „Lizenznummer“ versehen ist, gilt als staatlich anerkannter „Lebender Buddha“. Der Dalai Lama fehlt darin. Der Staat behält sich weiter vor, Inkarnationen anzuerkennen. Seit Anfang 2019 wurden Anordnungen erlassen, in Klöstern und Tempeln Portraits von Mao Zedong und Xi Jinping aufzuhängen. Regierungskadern und Parteimitgliedern werden religiöse Betätigungen untersagt.

Anfang 2016 implementierte die chinesische Regierung eine Online-Datenbank. Nur wer in diesem etwa 900 Inkarnierte umfassenden Verzeichnis aufgeführt und mit einer „Lizenznummer“ versehen ist, gilt als staatlich anerkannter „Lebender Buddha“.

China nutzt verstärkt modernste Technologien, um die Überwachung zu perfektionieren, Dazu gehören „automatisierte, intelligente Spracherkennungstechnologie“ einer chinesischen Firma und Videoüberwachung mit Gesichtserkennung. Unter Leitung des Sicherheitsministeriums wurde 2015 ein System entwickelt, mit dem Gesichter in drei Minuten mit 90-prozentiger Treffsicherheit Fotos auf Identitätskarten der Bürger zuordnet werden können. Kurz vor dem 10. März 2019 wurden in Lhasa 200 Taxis in Dienst gestellt, die nicht nur mit Kameras und Software zur Gesichtserkennung ausgestattet sind, sondern auch die Fahrstrecke mit GPS verfolgen und Telefongespräche aufzeichnen können.

Die IT-Firma Huawei entwickelte vor zwei Jahren mit einer Start-up-Firma für Künstliche Intelligenz ein System zur Gesichtserkennung ethnischer Gruppen wie Uiguren, Tibetern oder Mongolen. Dieses identifiziert anhand von Algorithmen typische Muster in Gesichtszügen. Bei Erkennung dieser Merkmale kann ein „Alarm“ ausgelöst werden. Unklar ist, ob es sich – wie Huawei nach Bekanntwerden mitteilte – nur um einen „Test“ handelte oder ob das System inzwischen funktioniert.

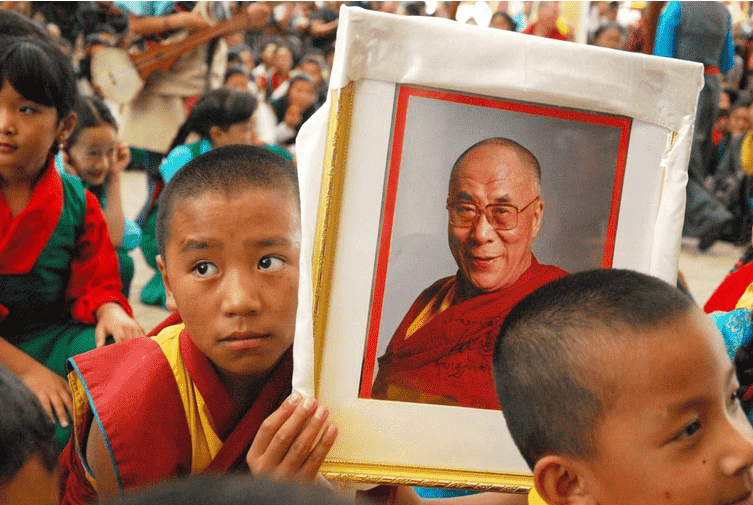

Im Sommer 2018 riefen Behörden in der Präfektur Yushu in Osttibet die Bevölkerung – vor allem Parteimitglieder – auf, ihnen Erkenntnisse über Aktivitäten von „Kräften der Unterwelt“ mitzuteilen, um diese Aktivitäten an eine publizierte Kontaktadresse zu melden. Als Kräfte der Unterwelt gelten beispielsweise Personen oder Gruppen, die Fotos des Dalai Lama zur Schau stellen oder sich in das chinesische Erziehungssystem zum Schutze der tibetischen Kultur, Sprache oder Umwelt „einmischen“. Diese Kampagne gegen „illegale Informationen“ wurde später auf andere Regionen Tibets ausgedehnt. Für die Denunziation von Personen wurden teils hohe Belohnungen ausgelobt.

Gewaltloser Widerstand trotz Kontrolle und Repression

Nach der Niederschlagung des Aufstandes von 2008 entwickelte sich gerade in Regionen außerhalb der TAR ein neues tibetisches Selbstbewusstsein, das seinen Ausdruck in Dichtung und Musik fand. Zahlreiche kleine Verlage entstanden, und viele Musiker publizierten Kompositionen online, immer unter dem Risiko von Verfolgung und Haft. Besonders in den Jahren 2015 und 2016 gab es Solo-Proteste, vor allem in der osttibetischen Präfektur Ngaba. Einzelne Personen, darunter fünf Frauen im Alter von 20 bis über 60 Jahren, sowie ein 15-jähriger Mönch und ein 31-jähriger Mann, Vater von vier Kindern, zogen mit einem Bild des Dalai Lama oder der tibetischen Nationalflagge Parolen rufend durch die Straßen. Alle wurden prompt verhaftet und mussten mit Folter rechnen.

Die aggressive Ausbeutung von Bodenschätzen, mitunter verbunden mit Zwangsenteignungen oder -umsiedlungen, löste zahlreiche weitere Proteste aus. Vielfach mussten dabei heilige Stätten den Minen- oder Infrastrukturarbeiten wie dem Bau von Straßen oder Hochspannungsleitungen weichen. Die daraus resultierenden Umweltschäden lösten Proteste aus. Schon seit 2007 wurden in allen Regionen Protestaktionen gemeldet: Man versammelte sich zu Aktionen mit Bannern oder zum Sitzstreik, verfasste Petitionen an die Behörden, die aber kein Gehör fanden, oder mahnte versprochene, aber nie geleistete Kompensationen an. Früher oder später wurde das Areal geräumt, Festnahmen folgten, Inhaftierte wurden misshandelt. Nicht alle Proteste verliefen gewaltlos; vereinzelt schienen sich die Betroffenen auch mit Steinen gegen die mit Schlagstöcken, Tasern und Tränengas anrückenden Sicherheitskräfte zu wehren.

In jüngster Zeit mehren sich virtuelle Proteste, ausgelöst durch die mit aller Härte auch in Tibet durchgesetzte Null-Covid-Politik. Tibeter berichten in sozialen Medien wie WeChat von katastrophalen Zuständen im Lockdown. Der Protest überforderte die sonst prompte staatliche Zensurbehörde, so dass nicht alle Mitteilungen rechtzeitig gelöscht werden konnten. Die Unruhen auf den Straßen von Lhasa im Oktober 2022 sind auch insofern bemerkenswert, weil verarmte chinesische Wanderarbeiter gemeinsam protestierten mit Tibetern, die angeblich mehrheitlich aus anderen Regionen Tibets stammen und in Lhasa Arbeit suchten.

Fazit

Es wäre zu einfach, das Bild von stets „friedfertigen“ Tibetern zu mystifizieren und den „gewaltlosen Widerstand“ als etwas Immer-Währendes zu sehen. Nach mehr als 60 Jahren Unterdrückung jedoch scheint die vornehmliche Gewaltlosigkeit der Tibeter bemerkenswert. Allen Drohungen zum Trotz setzen sie immer wieder ihre Freiheit, Integrität und ihr Leben aufs Spiel und entwickeln stets neue Formen des Widerstands.

Weder bewaffnete Sicherheitskräfte noch extreme Überwachung oder drohende Verhaftung und Folter hindern sie dabei. Aber in Ausnahmesituationen wie bei den Aufständen von 1989 und 2008 war auch Gewalt im Spiel. Wir werden weiter aufmerksam beobachten, welche Auswirkungen die Perfektionierung der Überwachung, die fortschreitende Auslöschung von Religion und Kultur und die Verdrängung der tibetischen Sprache haben. Bewundernswert ist, wie noch immer S. H. der Dalai Lama unerschüttert den Weg der Gewaltlosigkeit verfolgt.

Last modified: 28. März 2023